しき

しきこんにちは!

農作物筋トレブロガーのしきです!

今回は、脂肪のお話番外編です。

ここまでの脂肪のお話が、ちょっとディフィカルトだったかもというご指摘を受けたので

できるだけ簡単な表現でお話したいと思います😅

(記事を書いてると熱が入ってしまって💦どうもすみませんでした🙏)

次回からの「脂肪の役割」に入る前に、その触りの部分をお話してみたいと思います!

とはいえ、けっこう大事なことでもあるので、ぜひ興味を持って読んでいただけると幸いです✨️

☆脂肪を知ろうシリーズ

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「体内」と「体外」

あなたは、この2つの言葉の違いがわかりますか?

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、もし知らなかった!という方は、これを機に憶えて帰ってください😊

世間一般的な解釈

世間一般的に体内と言うと、「体の中」ですよね。

- 体内でいろんな作用が起こっている

- 体内で消化される・吸収される

- 体内には様々な細胞がある

これらのような言い回し、言ったこともあれば聞いたこともあるんじゃないでしょうか?

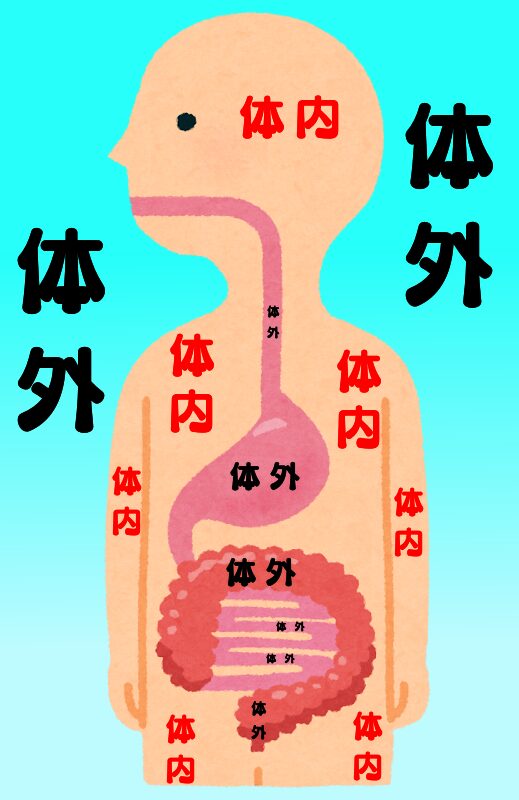

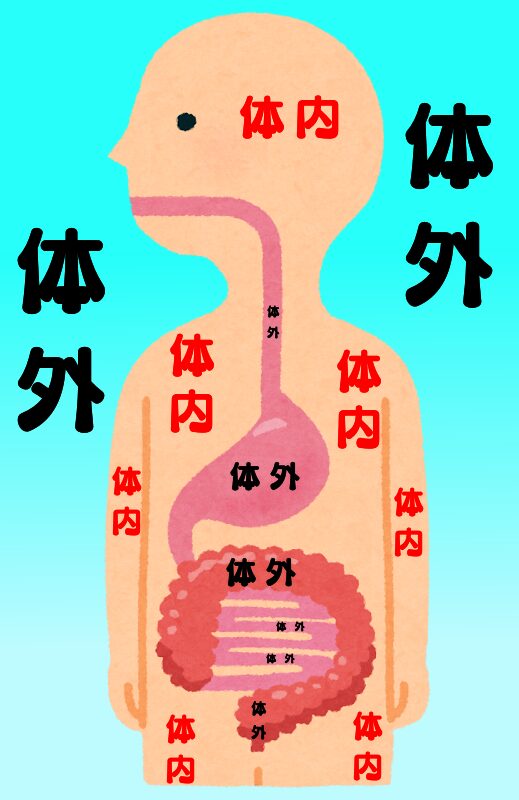

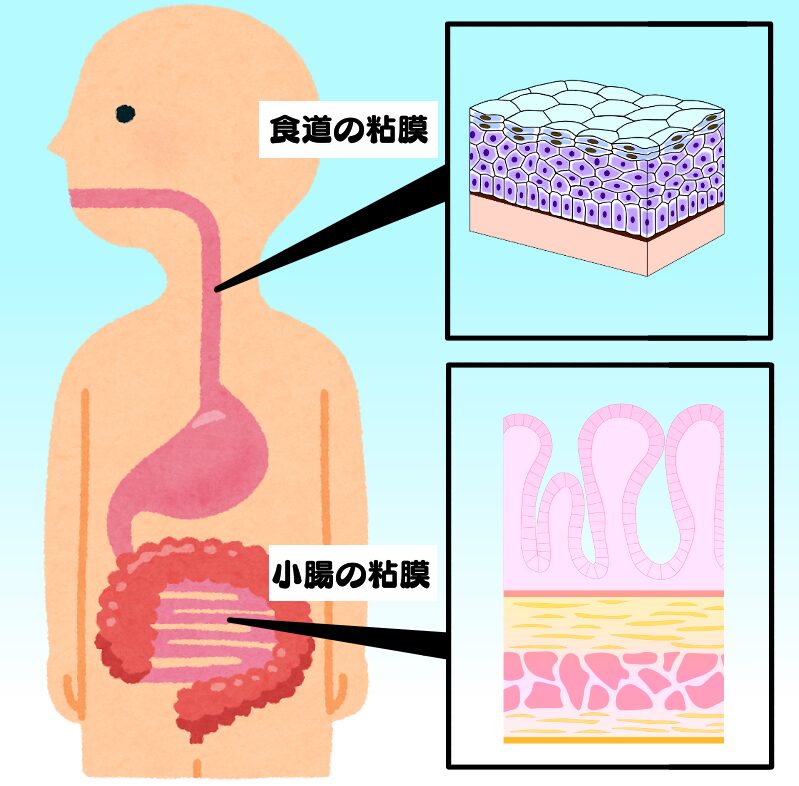

そして、イメージとしては下の図のような感じでしょう。

体外とは、わたし達から見て外の世界そのもの。

そして体内とは、私達の身体の中全てを表現しています。

食事では、体の外から体の中に、食べた物が入っていく。そして消化・吸収されて・・・

体の外の空気を吸い込んで、体の中に入って、肺でガス交換されて・・・

会話としては全然違和感ないですし、これで問題ないように思えますよね。

解剖学的な「体内」と「体外」

それでは、解剖学的に言われている「体内」と「体外」を観てみましょう!

体外とは

ちょっと気持ち悪い絵ですが(笑)

どうでしょう?お腹の中にも体外があることに気づきませんか?

そうなんです!

解剖学的には、消化管(口腔、食道、胃、小腸、大腸)は体外とされています!

初耳な人にはビックリかもですね😉

体内とは

解剖学的に言う体内というのは、血液や細胞間質、細胞内などのことを言います。

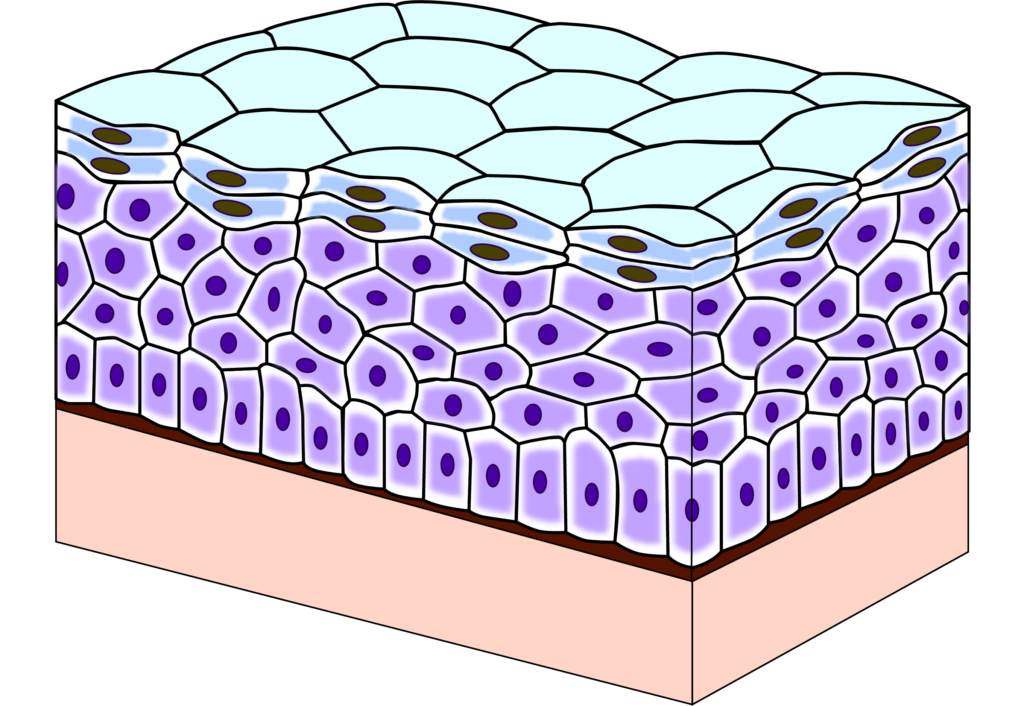

言葉だとイメージしにくいので、絵で見てみましょう!

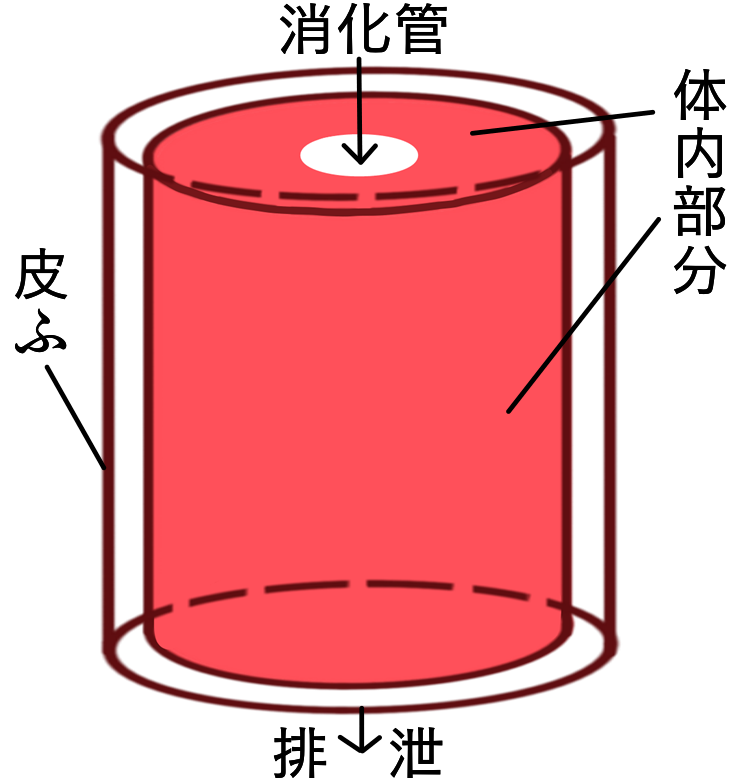

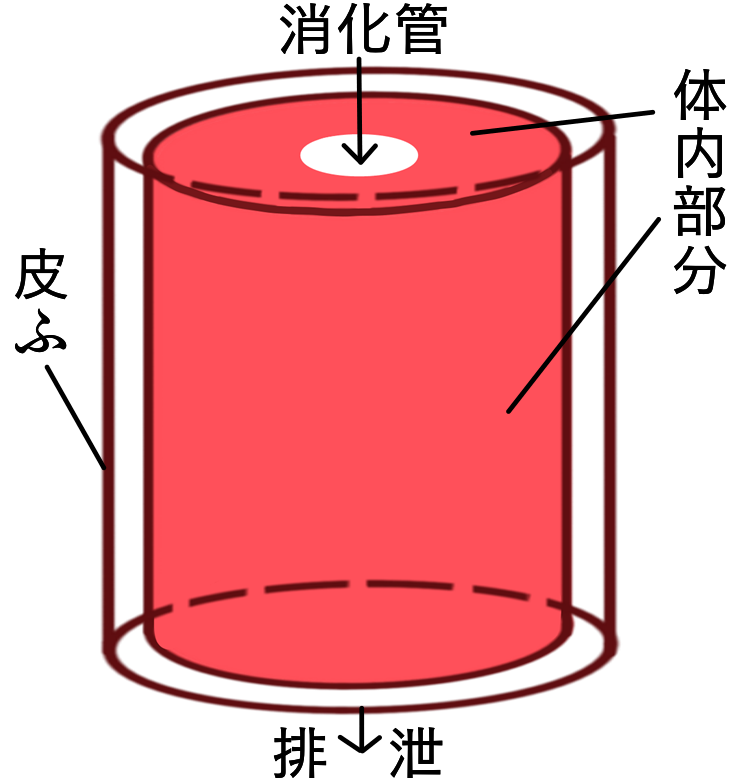

わたし達、一生命体を、ひとつの筒のような形で描いてみました。

一番外側にあるのは皮ふです。この皮ふが、外の環境(大気)との境目の役割をしています。簡単に、皮ふの中は体内、皮ふの外は体外となります。これは分かりやすいですね。よく転んで擦りむいたりすると、皮ふの中にピンク色の組織が見えたりします。あれはもう体内なのです。

それから上から下まで穴が空いていて、消化管を表しています。上から通ったものは最終体に下に排泄される、と考えてください。この一本の消化管の通り道も、体外です。

では最後に、絵の中の赤い部分。これが体内となります。

実際には皮ふの内側。消化管の周り。これは全て体内です。

血管内やリンパ管内、細胞が存在する間質、または細胞の中・・・すべて体内ということです。

体外と体内を分けるのは何か!?

それでは体外と体内は、何に寄って隔たれているのでしょうか。

ひとつは上に描いてあるように、皮ふがその役目をしています。

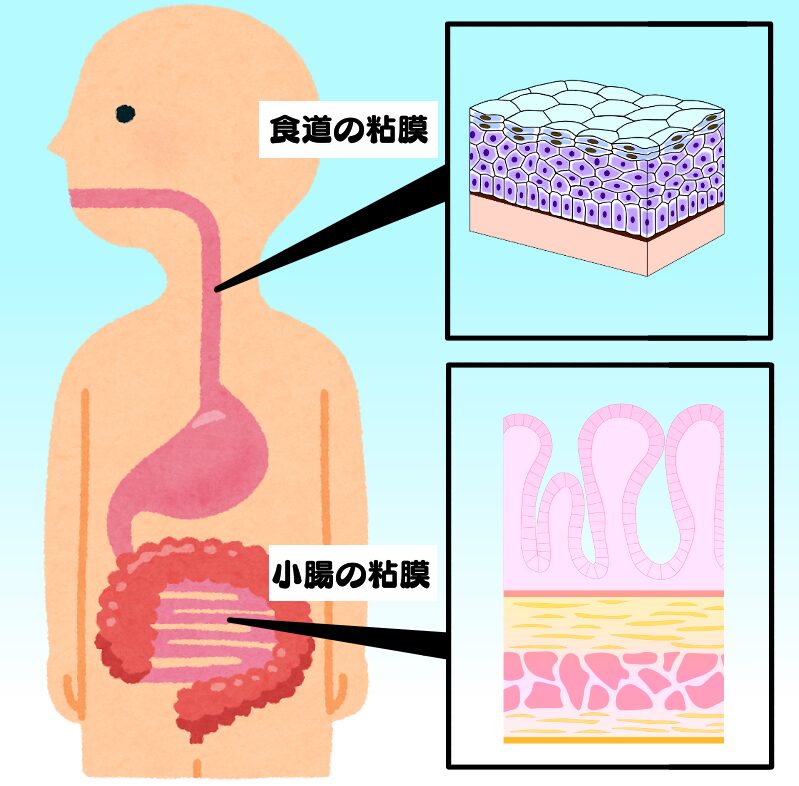

もう一つは粘膜です。

口の中(口腔)、のど(食道)胃から大腸、肛門にかけて粘膜が存在してます。

もちろん鼻の中(鼻腔や副鼻腔)もそうです。

この粘膜が、私たちの体にある空洞の壁を作っていて、分泌液を出したり、消化液を出したり、水分や栄養素を吸収したりしているのです。

粘膜の表面は何でできている?

ここではあまり詳しくやりませんが、粘膜にも色んな種類が合って、それぞれ役割がちゃんとあります。

そんな粘膜ですが、その表面は一体何でできているのでしょうか・・・それは上皮細胞です!

上皮細胞

| 部位 | 上皮の種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 鼻・気道 | 多列線毛上皮 | 線毛が異物を排除 |

| 口・咽頭・食道 | 重層扁平上皮 | 摩擦に強い |

| 目(結膜) | 円柱上皮 | 涙と協力して異物を防ぐ |

| 胃 | 単層円柱上皮 | 胃酸から自己防御 |

| 腸 | 単層円柱上皮(腸絨毛あり) | 栄養吸収の中心 |

覚える必要は全くありませんが、ご覧の通り、粘膜はいろんな形をした上皮細胞によって構成され、それぞれ役割を持っています。ではその上皮細胞ですが、他の細胞と何か違うのかと言うと・・・

✅ 粘膜の上皮細胞の細胞膜の基本構造は一般的な細胞膜と同じ(リン脂質二重層+タンパク質+糖鎖)

✅ ただし、バリア機能を強化するための特殊な特徴がある

✅ タイトジャンクション、糖鎖、微絨毛・線毛、粘液分泌などが粘膜特有の機能を担う

粘膜にはいろんな働きが備えられているから

その分、特殊な形状や装備品を持っているということです!

わたし達が経験した未曾有の感染症も粘膜が関係する

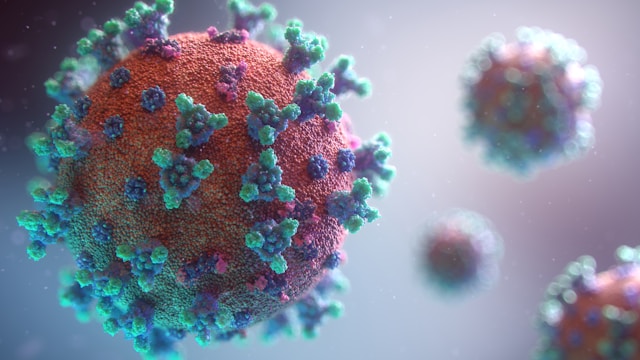

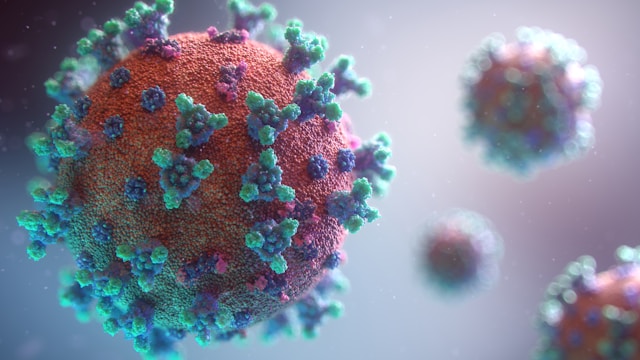

記憶にも新しいCOVID-19・・・そう新型コロナウイルス感染症による世界の混乱。

もちろん、いろんな一人ひとりの中で、それぞれの思うところがあるでしょう。

あれが何だったのかとか、お注射がどうなのかとか、ここではコメントしませんが、この新型コロナウイルスに限らず、感染症という物がどのようにして起こるのかということが、この「体外」「体内」の話で理解できるんです。

皮ふからの感染

1687年、フランス王・ルイ14世の宮廷音楽家だった作曲家のジャン=バティスト・リュリという人がいました。

当時は、楽団の合奏自体が精密ではなかったので、拍子がずれないようにすることが、楽団の大きな課題だったそうです。それで指揮者は、大きくて重い木の棒で、演奏会場の床をどんどんとついて、拍子が一定になるように励ましました。

リュリはある時の指揮で、つい、この大きくて重い指揮棒でつま先をついてしまったのです。

そしてその時の傷が原因で、フランス古典歌劇やバレエの先駆者だったリュリは、ついに、帰らぬ人になってしまったのです。

このリュリさんは、足の傷が原因で亡くなったと言いますが、もちろん、”ケガ”でなくなったのではありません。

足をケガして、皮ふが壊れたところに菌が入り、その菌の出す毒素が体に回ってしまう「敗血症」という病気にかかって亡くなってしまったのです。

この方の場合は、皮ふというバリア機能がが破られたことで「体外」から「体内」に菌が侵入してしまったパターンの感染ということです。

口腔、消化管、気管からの感染

実は私、こないだ感染性胃腸炎になりました。これは主に口腔からの感染です。

感染性胃腸炎の感染経路(どこから感染するのか?)

1. 経口感染(食べ物・水・手指を介して口から)

2. 接触感染(ドアノブ・タオル・手すりなど)

3. 飛沫感染(嘔吐や下痢の飛沫を吸い込む)

4. 二次感染(家庭内・施設内で広がる)

そしてこれらがキッカケで消化管に入り、粘膜で増殖し、局所的感染を起こします。

インフルエンザやCOVID-19の感染経路

1.ウイルスは気道粘膜細胞に感染し、重症化すると肺(下気道)まで広がる

2.飛沫感染・接触感染・エアロゾル感染を通じて気道粘膜に侵入

3.ウイルスは気道粘膜細胞に感染し、重症化すると肺(下気道)まで広がる

これらも気道の粘膜で増殖し、局所感染を起こします。

上皮細胞内に入られたら感染成立

体外と体内を隔てる上皮細胞ですが、そこに細菌やウイルスが付着し、さらに上皮細胞の中に入ってしまったら・・・実はこれが感染の成立と言える状態なのです。

この、粘膜の表面、上皮細胞に入っているかいないか、それが感染の条件と言えるのです!

そうなんだ!

もしかして、PCR検査とかも、同じ様な可能性があるの!?

そうなんです。以前みんなが受けていたPCR検査も

陽性だとしても、感染を裏付けるものではありませんでした。

細胞膜にとって重要な栄養、それが「脂肪」

脂肪のお話は、一体いつになったら出てくるの?

はい!オマタセシマシタ!

ここからが脂肪のお話です!

いい加減、前フリが長すぎないかしら?

理解を深めていただきたい想いで・・・

どうもスミマセン💦

なぜ私が、「体外」と「体内」の話をしたのか・・・そして、それを隔てているのが「粘膜・上皮細胞」がなぜ大切なのか・・さらに脂肪との関係は何なのか・・・全てここで繋がってきます。

感染を防ぐためには上皮細胞を強化する

「上皮細胞を強化する」というと、なにか特殊なことをしなきゃいけない雰囲気ですが、そんな事はありません!

上皮細胞の表面の膜、つまり「細胞膜」を強化してあげると良いのです!その方法が・・・

良質な脂肪を摂取する!!

ということなのです!

脂肪キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

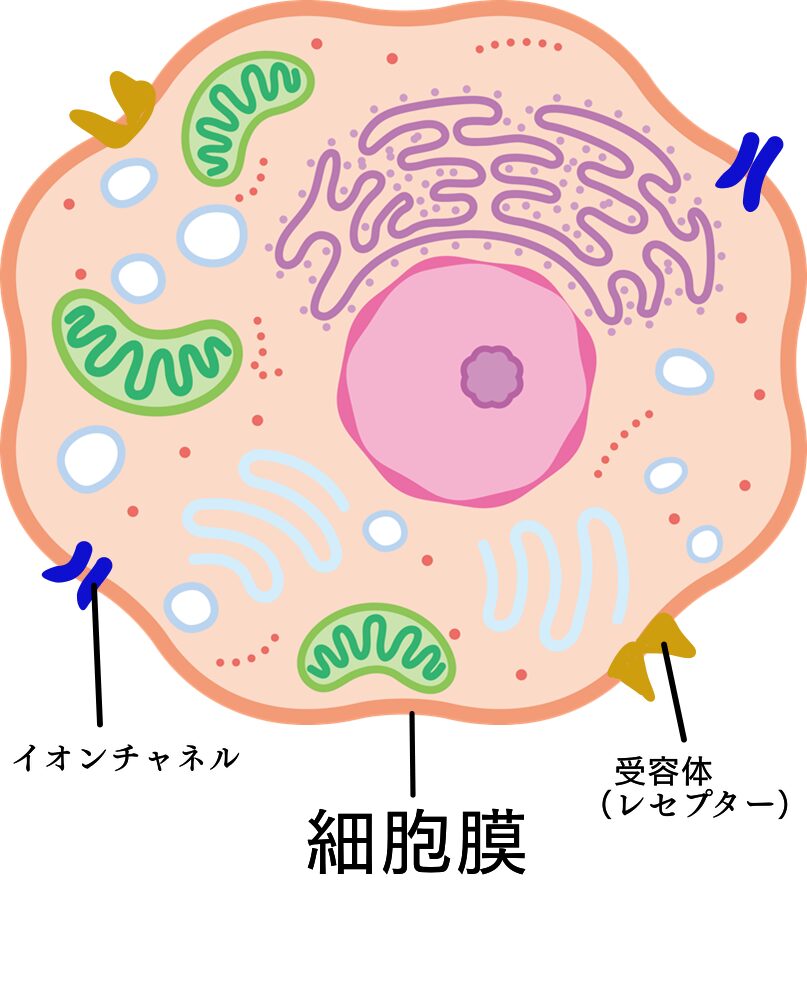

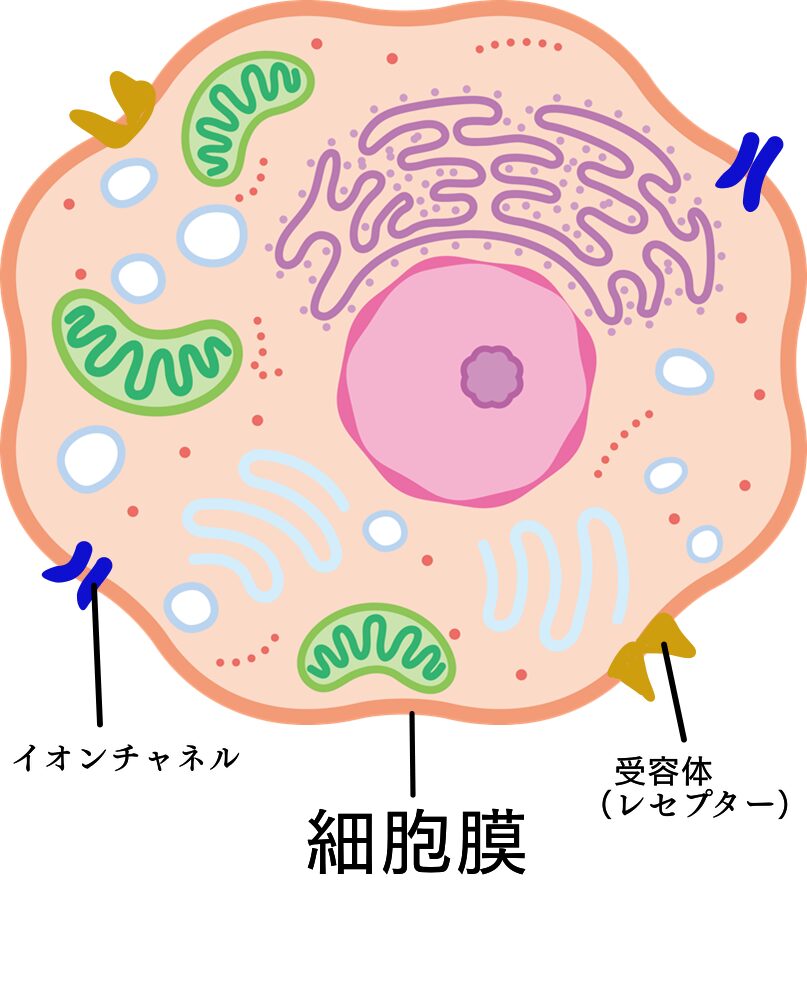

脂肪は細胞膜の材料

私達の身体は、およそ60兆個の細胞から成り立っています(最近では37兆個とも)。その細胞を形作っている膜は、”リン脂質”という脂肪酸とリン(P)がくっついたものでできています。

細かく話すとまた長くなるので、ここでは、前回までに勉強してきた、「脂肪酸」と「リン」がくっついた「リン脂質」でできているということを憶えておいてください✨️

つまり・・・

ということです😊

細胞を他の物で例えると、私たちの住む家みたいなものです。

家にはたくさんの出入り口や窓があり、物のやり取りが行われます(イオンチャネルなど)。

さらにアンテナを設置すれば、外からの電波をキャッチして、テレビが見れたり、インターネットができたりと、情報の交換ができます(レセプター/受容体)。

さらにさらに、上水道(動脈血)からは酸素や栄養が送られてきますし、下水道(静脈血)には排水を流すこともできます。

このように細胞とは、多様な機能が備わった一つの家のようなものなのです!

ただ細胞の周りは水分で満たされているのが、私達の家とは違うところ。

雨風や雪が降るような私たちの外の環境から身を守るためには、頑強な外壁が必要になります。ですが体内は水で満たされていますから、細胞の外壁(細胞膜)は柔軟性が必要なのです。

ここで言う良質な脂肪酸とは??

ばーっと書き出してみましょう!

☑️ オメガ3脂肪酸(抗炎症・細胞膜の柔軟性UP)

- EPA・DHA(青魚:サバ、イワシ、サンマ)

- α-リノレン酸(アマニ油、エゴマ油、クルミ)

☑️ オメガ6脂肪酸(バランスが大事)

- γ-リノレン酸(月見草油、ボラージオイル)

- 過剰な摂取は炎症を引き起こすため、オメガ3とのバランスが重要!

☑️ オメガ9脂肪酸(粘膜を守る)

- オレイン酸(オリーブオイル、アボカド、ナッツ類)

☑️ リン脂質(細胞膜の主要成分)

- 卵黄(レシチンが豊富)

- 大豆(大豆レシチン)

- 魚介類(イカ、タコ)

☑️ その他の有益な脂質

- 中鎖脂肪酸(MCTオイル、ココナッツオイル) → エネルギー効率UP

- バター・ギー(適量なら粘膜保護に役立つ)

これまでお話してきた言葉を使えば、「不飽和脂肪酸がオススメ!」と言えます✨️

飽和脂肪酸じゃダメなのかと言うと、決してそういうわけではありません。ですが、割合として、不飽和脂肪酸を積極的にチョイスしたほうが、細胞膜の構成には良い効果があるということですね!

間違っても、トランス脂肪酸は摂らないでくださいね(笑)

不飽和脂肪酸が細胞膜にいい理由

”不飽和脂肪酸は、二重結合を持っていて、そこが柔らかく折れ曲がる”性質がある脂肪酸でしたね!?そのお陰で、液状になる性質を持っていることを憶えていますか?

不飽和脂肪酸が細胞膜の材料になることで、細胞膜の柔軟性が保たれ、流動的になります。

そうすると衝撃にも耐えやすいですし、細胞膜にあるイオンチャネルやレセプターの働きも良くなるのです👍️

脂肪酸の種類と細胞膜の特徴

| 脂肪酸の種類 | 構造の特徴 | 細胞膜への影響 |

|---|---|---|

| 飽和脂肪酸(バター、ラード) | 二重結合なし(直線的) | 硬い・流動性が低い(過剰だと動脈硬化リスク) |

| 不飽和脂肪酸(オメガ3・オメガ6) | 二重結合あり(曲がりがある) | 柔軟で流動性が高い(膜の機能が正常に働きやすい) |

| トランス脂肪酸(マーガリン、加工食品) | 人工的に水素添加(直線的) | 硬く脆い膜になり、機能低下を招く |

細胞の膜が元気になるってことね!?

そういうことです!!👍️

そしてもう一つ、細胞膜を元気にしてくれる栄養素を紹介します!

それがビタミンAです!

ビタミンAの存在

ビタミンAが満足に摂取できなかった時代。目の粘膜に影響が出て、夜盲症となる人が多くいたと言います。

目も粘膜ですから、ビタミンAが大いに関係しています。

ビタミンA が細胞膜に与える影響

ビタミンAは、細胞膜に適した脂肪酸(特に不飽和脂肪酸)の取り込みを促進し、膜の機能を最適化してくれます。

✅ ビタミンAの働きにより、細胞膜に適切な脂肪酸が供給されると、細胞膜が柔軟になり、ホルモン・栄養の受け渡しがスムーズになる。

✅ 逆に、ビタミンAが不足すると、膜の構成バランスが崩れ、細胞の機能が低下する可能性がある。

ビタミンAのお陰で、細胞膜が元気になるのね!

そうなんです!

もちろん良い脂肪酸を食事から摂取することで、細胞膜に適した材料として利用されます。ですがビタミンAがあることで、それらがより最適に利用され、ひいては細胞膜が元気になるんです。

細胞膜が元気になれば、さらに細胞内への脂肪酸の移動もスムーズになり、後の記事で出ていますが、β酸化なども促進され、脂肪の代謝が活発になるということも考えられるのです✨️

ビタミンAの粘膜に特化したはたらき

ビタミンAが細胞膜を元気にしてくれる働きがあることは解りましたね✨️

これは全身的に言えることで、すべての細胞に働きかけてくれます。

では先に出てきていた粘膜についてはどうでしょうか?

実はビタミンAは、粘膜に特化した働きを持つことでも知られている栄養素なのです😊

それらを見ていきましょう!

✅ 粘膜のバリア機能を強化する

- 上皮細胞の増殖・分化を促進 → 粘膜の修復がスムーズに

- 細胞膜の安定化 → 病原体や異物の侵入を防ぐ

影響 → 目・鼻・喉・腸・気道の粘膜を強くし、感染症予防に役立つ

✅ 細胞膜の構造を維持する

- ビタミンAは細胞膜に含まれるリン脂質と相互作用し、膜の流動性を調整

- 適度な柔軟性を持たせることで、栄養や酸素の取り込みがスムーズに

影響 → 細胞の新陳代謝が良くなり、肌や腸の粘膜が健康に保たれる

✅ 粘液の分泌を促進する

- 粘膜を覆う ムチン(粘液)の産生を増やす

- 乾燥や摩擦から粘膜を保護し、ウイルスや細菌の付着を防ぐ

影響 → 目の乾燥防止(ドライアイ予防)、気道粘膜の保湿、胃粘膜の保護

✅ 免疫機能を高める

- 腸のパイエル板(回腸に多く存在する免疫器官)を活性化し、腸内の免疫機能を向上

- IgA抗体の分泌を促進し、粘膜免疫を強化

🟢 影響 → 風邪・インフルエンザ・新型コロナなどの感染症予防に有効

✅ 抗酸化作用で細胞膜を守る

- βカロテン(プロビタミンA)には 強い抗酸化作用があり、細胞膜の酸化を防ぐ

- 炎症や老化を抑え、粘膜のダメージを軽減

🟢 影響 → 粘膜の老化防止、がん予防、美肌効果

ビタミンA・・・すごい✨️

すごいですね!

ではビタミンAをよく含んでいる食材を見てみましょう!

ビタミンAを多く含む食品

| 食品 | 主なビタミンAの種類 |

|---|---|

| レバー(鶏・豚・牛) | レチノール(吸収率が高い) |

| 卵黄 | レチノール |

| ウナギ・アナゴ | レチノール |

| ニンジン・カボチャ・ホウレンソウ | βカロテン(体内でレチノールに変換) |

| トマト・パプリカ | βカロテン |

レバー、卵、ウナギ・・・私の好きなものばかりです(笑)でも嫌いな人はまるっきりダメですね😅

そういった方は、緑黄色野菜を選んでください👍️人参、カボチャ、ホウレンソウ!トマト、パプリカなどですね!

油といっしょに食べましょう!

細胞膜のところでも、脂肪酸との関わりを説明しましたが

食事に関しても、ビタミンAと脂肪はセットで考えると良いです!なぜなら脂溶性ビタミンだからです!

小腸で吸収される際、ビタミンAは油に溶けて、吸収されるんです。

動物性食品なら、脂も一緒に取ることになりますから良いんですが、お野菜で摂る時は、積極的に油を使いましょう!

ニンジン・カボチャ・ホウレンソウは炒め物

トマトやパプリカは、炒めてもいいですが、エクストラヴァージンのオリーブオイルをかけて召し上がってもいいですね✨️よく、モッツァレラチーズと一緒に食べる「カプレーゼ」などがありますが、あれなんて、トマトとオリーブオイルを一緒に美味しく召し上がれる料理なので、良いんじゃあないでしょうか?

サイゼリヤでよく食べます(笑)🤭

え?サイゼリヤ行きますよね??

ビタミンAの過剰症(過剰摂取)が心配な方へ

ビタミンAについての詳しいお話は、別の記事でしていきたい内容ですので、今回はこの辺にしたいと思いますが

過剰摂取についてはどうなのかというところだけサラッとお話します。

厚生労働省の「平成30年国民健康・栄養調査」によれば、20歳以上の日本人のビタミンA平均摂取量は以下の通りです:

- 男性:544 µgRE/日

- 女性:520 µgRE/日

これらの数値は、推奨量と比較すると以下のようになります:

- 男性の推奨量:900 µgRAE/日

- 女性の推奨量:700 µgRAE/日

※RE(レチノール当量)とRAE(レチノール活性当量)は、ビタミンAの測定単位であり、算出方法は同様です。

そして、仮に推奨量の2倍の量を摂取したとしても、過剰症になる量とは言えません。

過剰症になる可能性があるのは、推奨量の約3~4倍の量を毎日、長期間摂取した場合です。

ですのでそもそも足りていない可能性のある栄養素について、過剰性を心配しなくても大丈夫です。

それでも心配な方は、医師に相談するなどしたほうが良いでしょう。

細胞膜の健康が、わたし達を健康にする!

今回の記事の肝の部分です!

結局何が言いたいかと言うと

- 体外と体内は粘膜によって隔たれている!

- 粘膜は上皮細胞でできている!

- 上皮細胞に、細菌やウイルスが入り込み増殖すると感染が成立!

- 上皮細胞の細胞膜も他の細胞と同じく、リン脂質(脂肪酸+リン)でできている!

- 良質な脂肪酸を摂ることは、細胞膜にとって良い材料を摂るということ!

- ビタミンAが、細胞膜をさらに適正化してくれる!

- 細胞膜が元気になれば、感染する確率を下げることが出来る!

✔良質な脂肪といっしょに、ビタミンAを摂る!

→細胞膜が健康になる!

→粘膜の働きも正常化・強化される!

→物質の移動や、異物の侵入に対して適正化される!

→体全体が健康になる!

脂肪の摂取がここまで健康に直結してるなんて・・・

知らなかったわ💡

脂肪はどうしても、ダイエットの敵とか、血液検査でのイメージで悪者にされがちですが、こうしてみると、体にとって大変重要な栄養素だということが分かるのではないでしょうか?

うん!今回は特に具体的な話だったから、

脂肪の大切さがよく分かったわ✨️

脂肪についてのお話は、実はまだまだ続きます😅

でもこれからの記事の方が、私たちの健康に直結するお話なので

リアリティを持って読んでいただけるんじゃあないかなと思っています!

ということで

今日もお読みいただき

ありがとーございましたー!!

それじゃ

行ってらっしゃい!(^^)/✨️

コメント